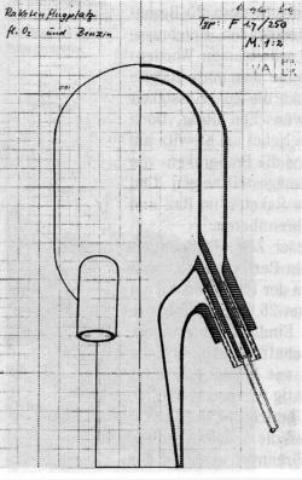

Ein Vergleich vom Triebwerk 1,7/250 des Raketenflugplatz

und dem Triebwerk des A2 (modifizierter A1-Motor) legt

einen Austausch von Ideen und Daten und nahe.

Interessant ist hier ein Vergleich der Öffnungswinkel der

Düsen. Bis zum April 1932 hatten die Heylandt-Werke in

Berlin-Britz dazu Versuche für das HWA unternommen und

einen Winkel von 15 Grad als optimal ermittelt. Die Düse

des Raketenflugplatz liegt mit einem Öffnungswinkel von

13,5 Grad sehr dicht an diesem Optimum. Die Düse von

Wernher von Braun bleibt mit 10 Grad deutlich darunter.

Dafür erbringt das HWA-Tiebwerk eine höhere Ausström-

geschwindigkeit, wohl ein Ergbenis der besseren Treibstoff-

vermischung im Triebwerk.

Aggregat A1 und A2 aus Kummersdorf

Ende 1932 wechselte Wernher von Braun mit seiner Tätigkeit

vom Raketenflugplatz-Berlin zum Heereswaffenamt (HWA)

nach Kummersdorf. Hier machte er sich an die Versuche für

Flüssigkeitstriebwerke und auch bald an die Konstruktion der

ersten Flüssigkeitsrakete des HWA: dem Aggregat A1.

Da dies eine militäriche Entwicklung war, liefen die Arbeiten

unter den strengen Geheimhaltungsvorschriften des Heeres.

Dennoch scheint die Kommunikation der Berliner Raketen-

forscher untereinander nicht abgerissen zu sein. Zum Einen

sah man sich weiterhin auf den Treffen des Vereins für

Raumschiffahrt. Zum Anderen waren etliche der Pioniere

miteinander eng befreundet, etwa Wernher von Braun und

Klaus Riedel.

Im Museum der Royal Air Force in Cosford sind eine

Taifun mit Flüssigkeitsantrieb (oben) und eine

Version mit Feststoff ausgestellt.

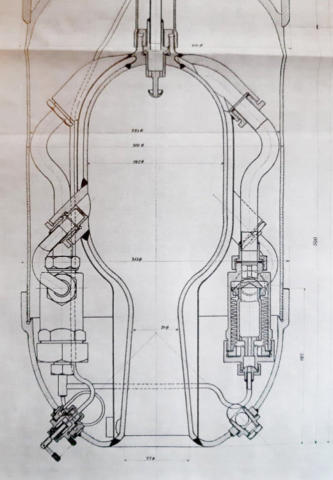

Das Triebwerk des Aggregat A2 des Heeres von 1934

entsprach der Größe des 1,7/250 und leistete

ungefähr 300 bis 320 kp.

Triebwerk 1,7/250 des Raketenflugplatz-Berlin1933.

Bei einem Soll-Schub von 250 kp wurden meist 170

bis 200 kp erreicht.

Vergleich der inneren Brennkammern und Düsen

1,7/250

2B2

Raketenfluplatz Kummersdorf

Länge gesamt

420 mm

440 mm

Innen-Durchmesser

112 mm

160 mm

Länge der Düse

160 mm

150 mm

Engster Querschnitt

34 mm

51 mm

Düsenmund

72 mm

77 mm

Öffnungswinkel

13,5 Grad

10 Grad

Verhältnis Düse zur

Gesamtlänge

38 %

34 %

Brennstoff

Benzin

Ethanol

Oxidator

LOX

LOX

Ausströmgeschw.

ca. 890 m/s

ca. 1500 m/s

Schub Soll

250 kp

300 kp

Schub praktisch

170 - 200 kp

300 - 320 kp

Anmerkungen:

- Die Abmessungen des 1,7/250 wurden der vorliegenden

Zeichnung entnommen und sind so mit einer gewissen

Unsicherheit behaftet.

- Die Ausströmgeschwindigkeit des 1,7/250 wurde von

Dr.-Ing. Olaf Przybildki in seinem Buch “Raketentriebwerke”

errechnet.

Foto des A1-Motors 2B mit äußerer Hülle als Kühlmantel,

montiert auf dem Boden des Brennstofftanks. Foto aus

der Dissertation Wernher von Brauns, 1934.

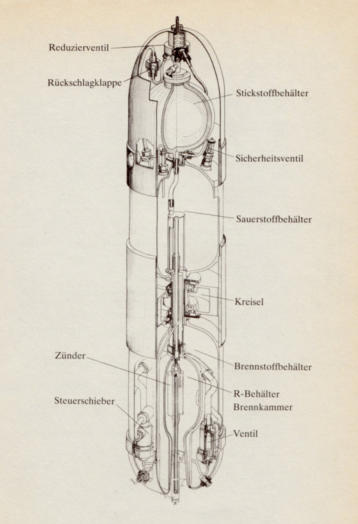

Aggregat A2

Das als erstes konstruierte und gebaute Aggregat A1 hatte

den Stabilisierungskreisel vorn unter der Bughaube und

hätte so nicht stabil fliegen können. Beim A2 wurde der

Kreisel in die Rumpfmitte verlegt und gleich etliche

Änderungen am Treibstoff-Fördersystem vorgenommen.

Zwei Exemplare des A2 flogen am 19. und 20. Dezember

1935 erfolgreich von der Insel Borkum. Dort befand sich

eine Artillerie-Versuchsstelle der Marine mit Messgeräten.

Die beiden Geräte, genannt “Max” und “Moritz”, wurden aus

einem Startgestell mit Schienen zur Führung heraus

verschossen und erreichten eine Flughöhe von etwa 2200

und 3500 Metern.

Länge

1610 mm

Durchmesser max.

314 mm

Startmasse

105 kg

Leermasse

72 kg

Schub

320 kp, fallend auf etwa 240 kp

Brenndauer

16 Sekunden

Nachbau des

Aggregat A1 und A2

Klaus Schlingmann hat damit

begonnen, Teile der Aggregate A1

und A2 nachzubauen.

Begonnen hat er mit dem Triebwerk

des A1 und dem dazugehörigen

Deckel des Treibstofftanks.

Im Vergleich ist links das Original

und rechts der Nachbau, noch ohne

Kühlmantel und Leitungen, zu

sehen.

Diese beiden Bilder geben einen

guten Eindruck von der Größe des

Triebwerks.

Klaus Schlingmann ist sichtlich

zufrieden mit seinem Werk.